2023年,西藏自治区山南市乃东区成功入选传统村落集中连片保护利用示范区,成为西藏自治区首个列入传统村落集中连片保护利用示范区,标志着乃东区传统村落保护发展利用工作迈上了新台阶,进入了以点带面、连片保护、辐射带动的新阶段。

西藏山南市乃东区作为藏民族和藏文化的发祥地,是传说中神猴同罗刹女结合而诞出藏民之地,大约在四五万年以前,雅砻一带就有藏族先民繁衍生息。乃东有西藏历史上的八个第一:西藏第一位赞普聂赤赞普、第一座宫殿雍布拉康、第一座佛堂昌珠寺、第一块农田萨热索当、第一座村庄索卡、第一部经书邦贡恰加、第一部藏戏巴嘎布、西藏民主改革第一村克松村。沿着温曲河谷与雅砻河谷藤蔓状布局着格局完整的乡村聚落群,包括其中的7个国家级传统村落,在适宜高原河谷气候环境、传承藏民俗文化,以及与民族融合发展过程中,孕育出深厚的高原特色文化价值。

近两年,乃东区按照“保护为先,利用为基,传承为本”的总体要求,将示范区内7个国家级传统村落作为乡村振兴实施的示范区、乡村建设行动的引领区,尝试探索更加综合的传统村落集中连片保护利用方式和工作模式,坚持“五个突出”,总结提炼高原河谷地区“文化引领”的乃东经验做法,并积极推广运用。

乃东区温曲河谷传统村落(格桑村、桑嘎村、结巴村、门中村、滴新村、多若村)

乃东区格桑村1组

乃东区桑嘎村1组

突出规划统筹,强化以点带线及面

2023年8月,乃东区委托中国城市规划设计研究院西部分院编制了《山南市乃东区传统村落集中连片保护利用规划》,积极探索以文化振兴为导向的集中连片保护利用模式。坚持将村庄放在历史的维度,活态传承文化,留住真乡土;坚持自然做工,以最少的人工干预,推行高原生态技术,护住原风景;坚持以村民为主体,回应“急难愁盼”,推动共建共治共享。

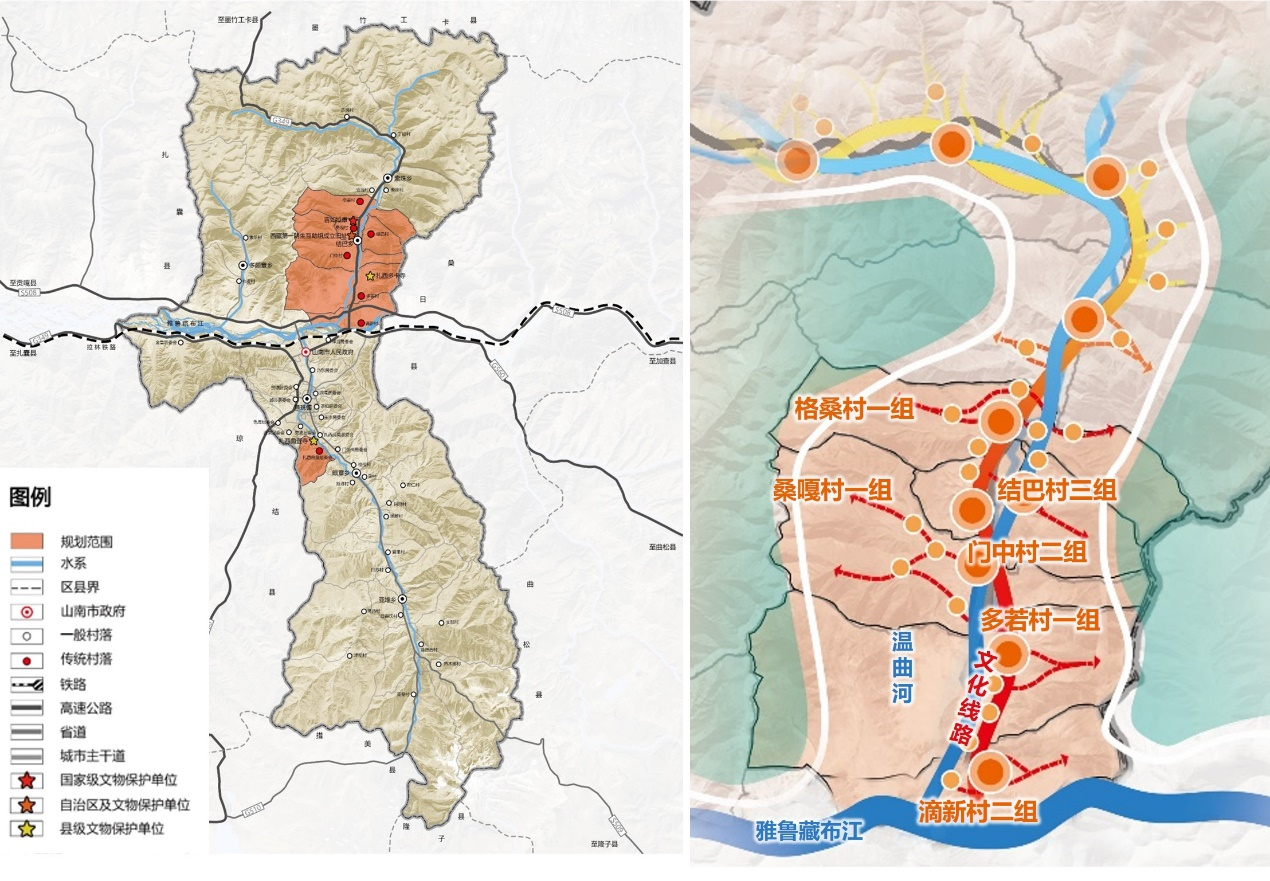

构建温曲河谷和雅砻河谷一北一南两个沿着河谷保护利用单元,从点、线、面三个维度统筹推进传统村落集中连片保护利用工作,构建文化振兴导向下的“树状”保护利用模式。线即遵循自然与文化的发展规律,以河流为骨架的“树状”生态脉络和以文化线路为骨架的“树状”人文脉络;点即文化核心区,是公共服务、文化遗产及乡村产业发展的重点区;面即整个乡村区域。政府通过对点和经上的生态修复、文化保护、重要基础设施及公共服务进行投入,引导市场、社会与村民逐步参与其中,以点及线带面逐步实现乡村振兴。规划整体统筹乡村振兴局、生态环境局、水利局等部门的专项资金,涉及资金达2.4亿元,建立项目库管理制度,整体推进财政资源合理配套,有效放大了资金聚合效应,并有效撬动了社会资金约5000万元。

乃东区传统村落分布图(左)及文化振兴为导向的“树状”模式图(右)

温区河谷现状

突出村民主体,激活传统民居生命力

传统民居对传统村落意义重大,它们不仅是传统村落的有机形态,更是其社会、文化和历史脉络的承载者。近些年,村民们在改造藏式民居中出现大量蓝色彩钢板屋顶、金属门窗、水泥外墙、瓷砖外墙等既非功能性需求也非传统建造工艺的做法。为解决好传统居民的保护与村民居住现代化之间的矛盾,以村民为建设主体,提升村民生活水平,与区、乡政府、村委及村民共同探讨,出台“一政策”——《乃东区传统村落集中连片保护示范利用民居改造补助实施方案》,明确民居改造行动开展流程、补贴标准、管控要求,实现以村民为主体对自家民居进行改造修缮,以较低成本改善居住条件和传承传统建造工艺。

工作组与村民多次共同商议

编制“一手册”——《民居改造手册》,用图文并茂、简单直接的方式将民居建筑分成外墙墙面、户门、卷帘门、窗户、院门、庭院围墙、庭院空间、阳光房 、屋顶、电路、户厕及其他等12项,分析每项典型问题,总结传统样式,提出适应现代化功能又符合传统风貌的改造工艺。

每户民居建立“一档案”——“一户一档”传统民居档案,明确每户现状、改造内容及规模,通过示范户先行、村民大会及入户沟通交流、党员领导干部带头等多样方式发动群众自改自建。

示范民居1改造前(左)和改造过程(右)对比

示范民居2改造前(左)和改造过程(右)对比

通过“一政策、一导则、一档案”调动多方力量,形成一套村民主体、政府和设计师引导、传统工匠及村民施工,专业技术人员支撑的独具西藏地域特色的传统民居保护利用机制。民居改造通过修补破漏的屋顶、门窗、墙体,优化户厕,解决居民急难愁盼的问题。通过整治庭院,优化电路安全,提升人居环境品质。通过修缮保护传统墙面、门窗,以及整治非传统要素,将传统工匠培训与民居改造充分结合,实现了传统建造工艺的传承与发展,传统工匠在村落有了更多的工作机会。通过自主改造,让村民明确了如何保护传统民居,提高居民文化价值认知,强化村民主体意识,建立“自家的民居自己保护”的民居保护价值观,促进传统村落可持续发展。在近半年内,政府仅通过补贴200余万元,完成了130余户传统民居的改造提升,户均补助约1.6万元,平均每户民居改造可使村民增收7400元,村民共计增收约102.86万元,极大地提高了资金利用效率。(一户民居改造: 需要1个画匠6天,每天300元;需要1个木匠10天,每天300元;需要普通小工13天,每天200元。)

民居改造及验收基本流程

民居共建过程

突出人才聚集,赋能共建共治共享

政府专班引导,统筹协同上下联动。为推动传统村落集中连片保护示范工作顺利进行,乃东区成立以区委书记为组长、区长和常务副书记为常务副组长、常务副区长和分管副区长为副组长的传统村落保护工作领导小组,统筹协调组织推进全区传统村落集中连片保护示范工作,研究解决全区传统村落集中连片保护示范工作推进过程中遇到的困难问题。定期召开工作推进会,半年来召开工作安排部署会4次,工作推进会15次,区委区政府领导现场调研、督导8次,召开部门联席会议6次,全面指导和督促项目扎实推进建设。

乡村干部培养,夯实基层人才基础。为提高乡村工作执行力和管理能力,设立乡村振兴专干岗位,实现了乃东区乡村振兴专干全覆盖。人员管理由各行业主管部门负责,明确工作责任和发展路径,将“乡村振兴工作专员”纳入区县“村干部后备人才库”重点培养。并优化薪酬制度,对表现优秀及创办集体经济的专干提供额外补助。

工匠培训,引领传统村落项目建设。为充分发挥传统人才在传统村落中的重要作用,建立了传统村落人才信息库,对结巴乡范围内的传统工匠、非物质文化人才、组织型人才等进行了摸排登记,其中共登记在册传统工匠274名(石匠158名、木匠41名、画匠31名、土匠31名,其他工匠13名),非物质文化人才37名,组织型人才16名。针对传统工匠培育,乃东区住建局和人社局制定了传统工匠技能培训制度,通过理论教学与民居改造实训教学相结合的方式开展技能培训,培训结束后将为考核合格的工匠颁发职业技能证书,并优先承接传统村落保护发展项目。

搭建平台,吸引多方人才。开展“西藏乃东区传统村落保护利用详细设计”工作营,吸引更多专家学者和社会团体关注和参与乃东区传统村落的保护工作。中国城市规划设计研究院团队采取“驻村陪伴式”服务方式,持续跟踪指导传统村落民居改造及实施项目;改善就业环境引回“亲人”,乡村建设项目促使村民返乡就业与创业。在外务工的建筑从业者和传统手工艺者纷纷计划组建民间施工队,返乡就业。依托村庄红酒、藏蜜、藏戏等产业的建立,招募本土的管理者和服务者,为留住乡亲创造更多条件;构建新型乡村引来“新人”,结合乡村振兴建设,探索线上线下结合的新型乡村社区。探索驻村企业与本地村民实现共赢路径,增强企业家等 “新村民”的主人翁意识。以乡村产业为基础,未来还可依托数字博物馆、数字社区等线上媒介,吸引一批对乃东区传统村落文化与生态产品有兴趣的城市居民,开展认养农业,让他们成为游客乃至线上数字村民,为乡村发展注入数字活力。

突出生态转化,促进一二三产联动

将高原河谷特色生态优势不断转化为发展优势。紧紧围绕产业兴旺,发展乡村二三产业,提升价值链,把产业增值环节更多留在乡村、增值收益更多留给村民,引导传统村落将农村田园风光、农耕文明与自然景观等资源有机结合,构建“农业+文创+旅游”的发展模式,培育生态旅游、林卡休闲、研学教育、非遗演绎等新业态,建立健全联农带农机制,让生态优势转化为产业优势、经济优势。

格桑村滨水风景(春天)

格桑村滨水风景(秋天)

桑嘎村自然草甸风景

扶持一二三产融合壮大,形成龙头带动、规模适度、村民共富的生产经营业态。2023年积极申请国家财政资金,投资1700万元,建成夜伴蜂声西藏蜜蜂文化主题生态体验园,并成功申报国家AAA级旅游景区。通过蜂蜜产业带动村民增收致富,目前已为村集体购买350个蜂箱,建设3个蜜蜂分散养殖点,对50余村民开展了蜂蜜养殖培训。2024年5月,西藏蜜蜂文化主题生态体验园将作为“世界蜜蜂日”中国主会场。同时积极对接武汉市产业援藏项目,发展红酒产业,计划总投资5000万元,在格桑村打造葡萄酒生产、观光旅游、藏式特色林卡、高端民宿于一体的葡萄酒庄园,带动周边村民进行葡萄种植,提升村民收入。

发展传统村落村集体经济。采取闲置利用、兼容使用、按需选用等形式,实现群众持续稳定增收。将桑嘎村闲置公共建筑改造为村民互助茶馆,由村集体统一运营,增加村集体收入。改造升级桑嘎村红色互助生态园(林卡)和格桑村藏戏生态园(林卡)等,为村民免费提供休闲游憩设施,同时开展研学教育、非遗体验等经营活动,增加村集体收入。

本着“党建+经营”互促双优的原则,不断完善民宿硬件设施,深入开展国家通用语言和旅游服务技能培训,探索出因地制宜的民宿服务标准、民宿星级评定挂牌和宾客意见反馈等经营管理制度,组织民宿办理健康证、民宿经营许可证,规范民宿运营,走出了一条党建引领规范经营管理的道路。同时引进旅游龙头企业,协助村落运营管理,通过各级各类媒体平台全方位开展宣传,彰显文化魅力。扎西曲登重视传承发展藏戏文化,在做好非遗传承的同时,不断创新发展,更新藏戏团文艺演出节目,提升演出质量水平,打响了“藏戏第一村”的名号。截至目前,累计接待游客60000余人次,实现增收600余万元,村落一半以上居民不离乡不离土吃上了旅游饭,各地游客来到这里深入体验村落生活,感受藏戏文化,实现各民族文化交往交流交融。

突出活态传承,丰富村民文化生活

村内每年开展一到两次大型节庆活动,全村参与,规模较大,特色鲜明。节日包含藏历新年、赛马节、望果节、开耕节、萨噶达瓦节等。在节日期间可以欣赏到赛马、射箭、藏戏等活动,外出村民均会返回乡村一同庆祝。此外,在扎西曲登开办“欢乐过大年•喜迎冬奥会——我们的美好生活”“村晚”等民俗活动,通过央视同步直播,极大丰富了村民文化生活。乃东区广泛开展“艺术乃东、锦绣乡村”等文化主题月系列活动,受众人数达3000人次,围绕“爱党爱国爱家乡”主题,大力开展文化进万家工作,其间开展送文艺活动44场,覆盖群众3.6万余人次,戏曲进乡村活动40场次,放映公益电影410场,受益群众7万人次。

日常民俗活动丰富多样,活动开展频率较高,一天一次甚至多次。主要活动包括过林卡、祈福、转经、喝甜茶、打骰子、打牛角等。村民们均保留了制作酥油茶的技艺,客人或友人来访时,均会端出香喷喷的酥油茶作为接待,请喝茶是藏族人民好客的表示。部分村民喜欢在村内茶馆聚会休闲,打骰子是重要的娱乐方式,骰词涉及政治、经济、文化、宗教、风俗、生活、故事等,反映了广大藏族人民的情感、生活等,成为藏族民间文学的重要组成部分。

开耕节

推动传统村落数字建设,加强宣传推广。采取便携电子设备、遥感技术、航空摄影等技术设备和实地调研采集传统村落信息数据,一南一北各选择一个示范村(扎西曲登和桑嘎村)建立传统村落数字化管理平台,试点推进信息系统(中国传统村落数字博物馆)建设,记录和展示传统村落整体格局、建筑文化遗产、地方风土人情等基础信息。